お勉強メモ。とてもざっくり自分が思い出し易いように書いてます。 間違いなどあったら教えてくださいm( _ _)m

今回は等色実験と等色関数について。

波長と色の関係

以前、ヒトの目と波長についての記事で、光には波長があり、それを検知して脳が処理をした結果として色を感じると書きました。

そうなると次に気になるのは波長と色の関係です。

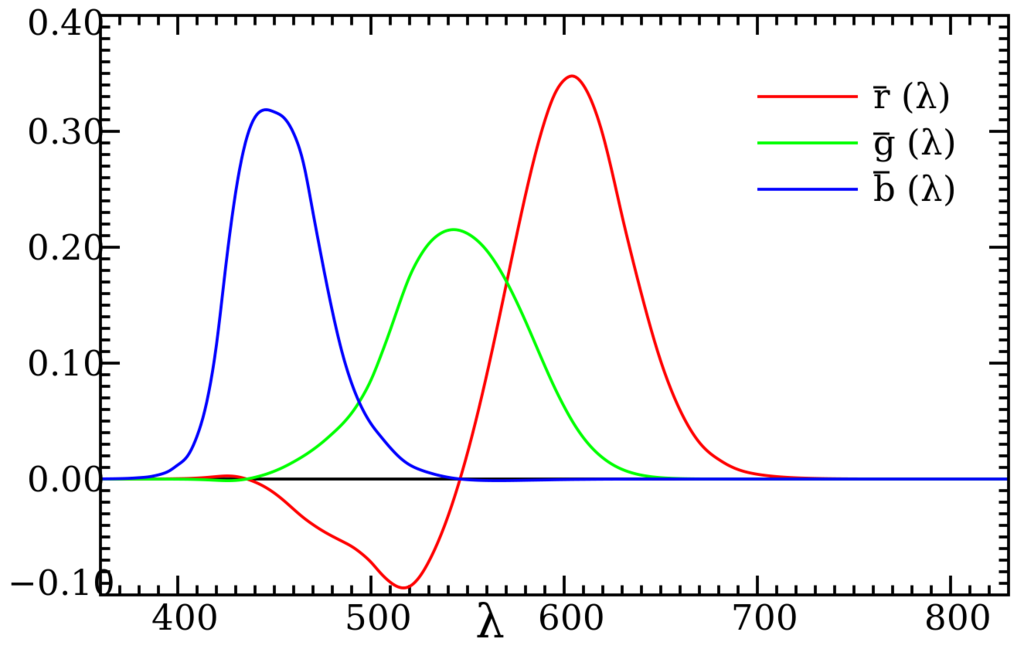

この関係は解明されており、下図のように示されます。

横軸が波長で、その波長の光の色をRGBの混合で再現するためにはどのように混合したらよいかが表されています。

これは等色関数と呼ばれ、等色実験という実験により作られました。

等色実験

等色実験の手順は次の通りです。

まず何はともあれRGBを定義します。 それぞれ次の波長をもつ光であるとしました。

- R: 700 nm

- G: 546.1 nm

- B: 435.8 nm

次に実験の協力者に、一方の目である波長の色を見てもらいます。

そしてもう片方の目では先のRGBの光を混ぜた光を見てもらいます。

RGBの輝度をいろいろ調整して、左右で同じ色だと感じたら完了。

すなわち等色した、ということで先ほどのグラフにプロットします。

これをいろんな色に対してやっていくことで前節の等色関数が求められました。

R値がマイナス?

ここで改めて等色関数を見ると、R値がマイナスの部分があることがわかります。

この部分は、等色実験中にいくらRGBの混合の仕方を変えてみてもまったく等色しなかった部分になります。

仕方がないのでRGBじゃない方の光にRを足してみたところ、等色しました。

そのためRをマイナスの値にすることで表現しています。

この部分はつまりRGBの混合では表せない色ということになります。