Unity6.2から導入されたUnity AIを無料のうちにざっくり把握しておく記事です。

まだこれから感あるのであくまでざっくり。

Unity 6000.2.0f1

はじめに

Unity6.2で、AI周りに大きな変更が入りました。

まず、以前から存在していたチャットによるアシスタントやアセットの生成ができた「Unity Muse」はUnity6.2がGAに入ったタイミングで廃止されることになりました。

このMuseとは別の製品として、Unity AIが登場し、このUnity AIの機能として、チャット機能「Assistant」やアセット生成機能「Generators」などが登場しました。

ランタイムで推論を行う旧「Unity Sentis」は「Interface Engine」に単純に改名し、Unity AIの一部として組み込まれました。

このUnity AIの実装にともなって「Unityポイント」が導入され、これを購入して各アクション実行の対価として消費する仕組みになります。

ただし、Unity AIがベータ版のうちは無料で使えるので、本記事ではいまのうちに軽く使って機能や使い方をざっくり把握していきます。

インストール・セットアップ

まず前提としてUnityCloudにプロジェクトがリンクされている必要があります。

プロジェクトを作る際に、下図のクラウドアイコンを確認しましょう。(後からでも設定可能です

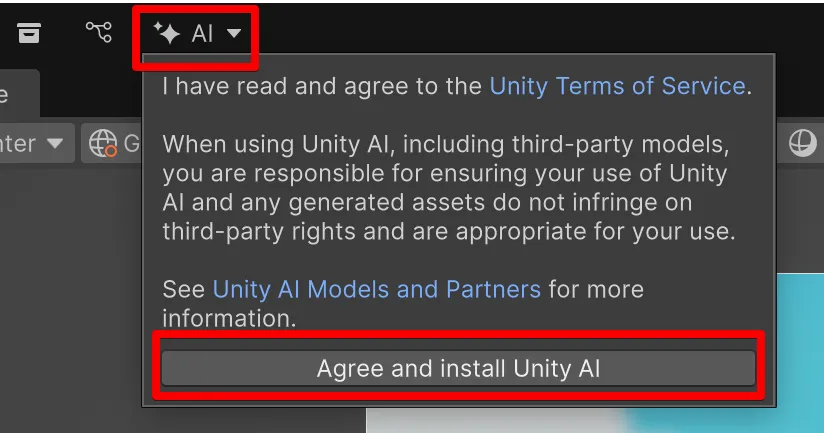

プロジェクトを開いたら上部にAIボタンがあるので、これを押下して、内容に問題がなければ「Agree and install Unity AI」ボタンを押下します。

インストール完了後、もう一度AIボタンを押すと下図のメニューが現れます。

これで準備完了です。

Assistantを使ってみる

まずAssistant機能を使ってみます。AI > Open Assistant を選択すると以下のウィンドウが開かれます。

基本的に自然言語で指示をするだけです。

指示は日本語でもかけますが、現状変換のためにEnterを押下するとSubmitされてしまう(初期によくある)現象があるので、使いづらいです。

重要な機能として、/ask と書いてから指示を書くと、プロジェクトに変更を加えず質問などができるモードになります。

同様に以下のモードが存在します。

| 名前 | 説明 |

|---|---|

| /ask | プロジェクトを変更することなく、Unity の API やエディター情報、ドキュメントを取得するモード |

| /run | Unityエディター内で自動処理を実するモード |

| /code | Unity API に準拠した C# スクリプトを生成し、自動的に構文チェック→保存・編集できるモード |

試しに /run 今のシーンに球体を30個、円形に配置してください と指示してみます。

するとこの処理を行うロジック(コード)が生成され、Runボタンを押下すると処理が実行されます。

Runボタンで実行すると以下の結果が得られます。

指示通りの成果物が得られました。

Texture Generatorを使ってみる

それでは次にTexture Generatorを使ってみます。

Texture Generatorは AI > Generate New > Texture から起動します。

起動すると新しいテクスチャが生成され、TextureGeneratorのウィンドウが開きます。

Changeボタンを押下するとモデルが選択できます。

Fluxのようなモデルを選択すると、Add More Controls To Prompt ボタンが現れ、Image Reference(プロンプトと画像を組み合わせて指示する機能)などの機能を使うこともできます。

プロンプトを入力してGenerateボタンを押下すると、画像が生成されます。

これはそのままテクスチャアセットとして保存されます。

保存されたアセットのInspectorのGenerateボタンを押下すると再度Texture Generatorを開けます。

生成済みの画像の中からテクスチャアセットとして使用するものを選び直したりできます。

ちなみにこのような生成済みの画像の情報はプロジェクト直下のGeneratedAssetsの中に保存されます。

生成済みのテクスチャから背景を削除したりアップスケーリングしたりと、編集を加える機能もあります。今回は使いません。

他のGeneratorたち

他のGeneratorも大体同じようなインターフェースで使うことができます。

雑な説明ですがここで使い方をまとめるよりも実際触ってみた方がわかると思うので、画像だけ貼っておきます。

Sprite Generatorはこんな感じです。

Material Generatorはこんな感じ。

Sound Generatorはこんな感じ。

Animation Generatorはこんな感じです